-

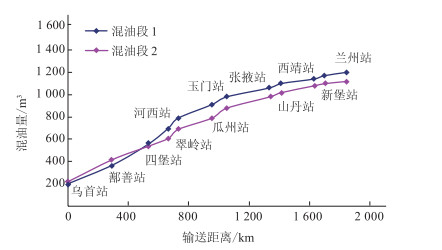

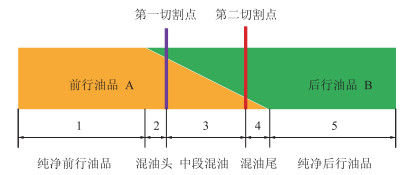

摘要: 在确保油品质量安全的前提下,持续改进混油切割方法,可以有效降低混油切割量,提高管道运营公司的经济效益。通过总结西部成品油管道实际运行过程中混油段过站时混油量的变化规律,并与沿程混油量的理论变化情况相印证,提出了以末站上游新堡站的混油量为基准增加50 m3作为末站混油切割目标量的方法,并应用于实际生产,效果明显。该方法解决了因后行油品密度无法提前准确确定,在计算第2个混油切割点时,经常误差较大,易造成混油切割量偏大或者油品不合格的问题。Abstract: On the premise of assuring the quality of products, constant improvement in contaminated oil cutting method can effectively reduce the volume of contaminaed oil cutting and increase economic benefits of pipeline operation companies. Through analyzing the variation in contaminated oil volume when the contaminated oil passing the stations in the actual operation of the Western Product Pipeline and corroborating with the theoretical variation of contaminated oil volume along the way, the method of adding 50 m3 to the basic volume of contaminated oil of Xinbao Pupm Station which is in the upstream of terminal station to be the target volume of contaminated oil cutting at the terminal station was proposed. This method has been working well in actual operation. When calculating the second cut point, because the density of the following oil can not be predicted accurately in advance, usually the calculation error is large, which may easily lead to issues like the volume of contaminated oil cut is too large or the oil is unqualified, which can be solved by this method.

-

对于大批量液体的计量, 立式罐容量计量是一种经济、方便、易于推广应用的计量方式, 但长期以来, 由于立式罐底量问题解决不理想, 计量精度降低, 减少了该计量方法的使用。本文对影响该计量方法的基本因素之一——立式罐底量问题进行分析探讨。

立式罐底量的状态

立式罐底量是立式罐容量计量中久已存在的一个概念, 但至今在各种文献中仍未取得共识。综合OIML、ISO、JJG168-76、JJG 168—87等文献中的规定, 得出如下结论:

(1) 对于罐底量的定义存在不同的理解;

(2) 对于罐底板升降变化的影响均没有提出实际解决方法;

(3) 均认为在空罐状态下采用测量方法得出底量值, 就可解决底量问题。

经过分析研究, 立式罐的底量状态基本存在以下三种。

1 空罐状态下的底量

当立式罐建造完毕并进行试压后, 原来具有一定锥度的规则状底板变成不规则的凹凸状表面。这是由于罐基础不均匀沉陷和底板变形造成的, 在绝大部分情况下, 这个底板形状造成空罐状态下罐容积减少。

2 不稳定地基状态下充液后的底量

在新建罐投入使用后的一定时间内, 罐地基处于不断变化的过程中, 直到充液使用后, 地基才趋于稳定。在这段时间内, 立式罐底量变化没有规律性, 目前对这种情况下的底量变化问题还未能解决。

3 稳定地基充液后的底量

目前绝大多数在用罐, 均处于这种状态。国内对这种状态下的底量变化规律已作了充分的研究并得到了实用的修正方法。

在实际检定中, 一般只考虑第一、第三两种情况。为了保证实罐状态(相对于空罐状态而言, 即充液后的罐)下容积表的应用精度,不但要进行空罐状态下容积表的检定, 而且必须对实罐状态进行必要的检定,然后在空罐容积表的基础上, 根据实罐状态下的测量数据,编制实罐容积表。实罐状态下的测量主要是进行底量增量标定。

底量增量的研究

国内外研究罐底量增量所采用的方法是在罐顶板上有规律地开十几到二十几个测量孔, 从开孔处测量随罐内液位变化的参照高度值, 并认为参照高度值的增加量完全由于罐底板下沉所致。在此基础上, 研究找出底板的升降变化规律。

实际上, 罐底板升降变化仅仅是影响参照高度变化的主要因素。在目前采用的这种测量方法中, 基本是在常温条件下进行的, 故其他因素的影响可忽略不计, 罐底板的规律也不会因此而有实质性影响。

表 1中列出的是在5 000 m3罐上进行参照高度测量的部分数据, 是通过在罐顶板上的两个同心圆上各开8个测量孔及中心一个孔, 共计17个孔处测量得到的。

表 1 5 000 m3立式罐参照高度测 mm

上述的测量在不同类型罐上反复进行了多次,通过对测量所得大量参照高度值进行分析研究,提出了罐底板的变形规律,这个规律基本上可以用图 1中曲线表示。

结合图 1将罐底板变形规律说明如下。

任意一座立式罐, 当罐内液位不断上升时, 会产生底量增加值ΔV, 即由于罐底板下降导致罐容量增加。

当液位值从0增加到Hk1时, 罐底板状态与空罐时相同, 不发生任何变化, 因此不产生底量增量, 即ΔV=0, 见图 1中第Ⅰ区。此时的空罐容积表保持其有效性。

图 1中Hk1称为液位第一临界点, 当液位上升到Hk1的一瞬间, 罐底板突然"失稳”,即突然产生大面积下沉变形, 造成罐容量在空罐容积的基础上, 产生一个增量ΔVk1,ΔVk1称为罐底量第一临界增量。这个变化过程是在一瞬间产生的, 此时罐底板的变形可称为失稳变形, 基本上属于机械变形。

在液位由Hk1逐渐上升到Hk2的过程中, 罐底板变形总体上仍呈下沉趋势, 底量增量ΔV不断增大, 基本上与液体增加量成正比, 直至液位达到Hk2时停止,Hk2称为液位第二临界点, 此时相应产生的底量增量ΔVK2称为第二临界增量。在Hk1至Hk2范围内, 形成第Ⅱ变化区, 该区域内罐底板变形属于自身弹性形, 故又可称为弹性变形区。在此区域内, 由于底量增量已经改变了它的液位与容量关系, 空罐容积表容量值已经不再适用, 必须进行实罐状态下的修正。

当液位由Hk2继续增长到安全储存高度H0时, 形成罐底增量变化的第Ⅲ区。在这个区域内, ΔVk2值基本处于稳定状态, 即罐底板总体上是处于无下沉变化状态, 所以该区可称为稳定区。显然, 空罐容积表在此区中是不适用的, 必须进行实罐修正。

由此可见, 对于任意一座立式罐, 在进行空罐状态下的常规检定后, 再通过实测方法确定出Hk1、Hk2、Vk1、Vk2四个参数值, 就找出了该罐底量增量的变化规律, 也就可以在空罐容积表基础上编制出实罐容积表。这个实罐容积表完全可以保证该罐在实际充液使用过程中, 所测液体体积具有0.l%的精度。

国内有关单位的研究表明, 立式罐底量增量值约为全罐总容量的0.1%~0.2%, 根据罐基础状态不同而有所差异。特别在软基础情况下, 大部分罐的底量增量僮可达到0.2%。国外的文献中介绍, 在5 000 m3罐上进行测量分析的结果表明, 罐底板下降产生的底量增量约为0.1%。这个结果与国内研究结果基本一致, 因此, 立式罐底量增量对罐容积表影响是严重的, 对底量增量不进行实罐修正就不能保证立式罐容量计量的精度。

实际应用

由于实际中存在着两个不可克服的困难, 故采用上述方法实际测量每个罐的底量增量是不可能的。首先是不可能在每一个被测罐上进行打孔测量, 在内、外浮顶罐上尤为不可能; 其次采用各个测量点处参照高度相对变化量来描述罐底板升降量﹒其单个数值有偶然性, 在底量增量总量上会出现误差。因此, 前述方法只适用于底量增量的定性研究,而不适用于广泛的实际测量。但是, 任何一个可以应用于实际底量增量的测量方法, 都应该依据基本规律来拟定。天津市的大容量计量工作者经过多年的研究提出了一种符合上述规律﹑简单方便﹑实际中可以应用的测算方法, 利用该测算方法在2000 m3罐上进行了实际测量,编制出实罐容积表,表 2中列出了该实罐容积表与原有空罐容积表的比较情况。

表 2 立式罐容积表比较

从表 2中可以看出, 经过修正的实罐容积表与原有空罐容积表有明显差别, 这种差别与每个罐的底板状态﹑容量大小, 地基稳定后的形状等因素有关, 罐不同, 这种差别也不同。因此, 实际修正时必须对每个罐都要进行单独测算。

-

[1] 李军, 王岳. 西部成品油管道顺序输送的混油控制[J]. 油气储运, 2010, 29(2): 110-112. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YQCY201002009.htm [2] 杨筱蘅. 输油管道设计与管理[M]. 东营: 中国石油大学出版社, 2011: 279-286. [3] 顾建栋. 减少西部管道顺序输送中混油的措施[J]. 油气田地面工程, 2007, 26(12): 19. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YQTD200712013.htm [4] 于金广. 鲁皖成品油管道增设混油处理设施的实践[J]. 油气储运, 2013, 32(2): 157-161. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YQCY201302013.htm [5] 郭祎, 张道全. 西部成品油管道末站混油切割改进措施[J]. 油气储运, 2011, 30(7): 520-522. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YQCY201107014.htm

下载:

下载: